大河ドラマで取り上げられ、ブームとなっている「浮世絵」。写楽や歌麿といった有名絵師たちが描いた役者や美女の絵は、人々の間で大きな話題となり、経済にも影響を与えました。実は、彼らの活動には現代の「推し活」とよく似た側面があるのをご存じでしょうか。江戸時代に誕生したキャラクタービジネスと現代の推し活には、どのような共通点があるのでしょうか。浮世絵の歴史と200年後の現代に至るその影響についてご紹介します。

NEW

NEW

大河ドラマで取り上げられ、ブームとなっている「浮世絵」。写楽や歌麿といった有名絵師たちが描いた役者や美女の絵は、人々の間で大きな話題となり、経済にも影響を与えました。実は、彼らの活動には現代の「推し活」とよく似た側面があるのをご存じでしょうか。江戸時代に誕生したキャラクタービジネスと現代の推し活には、どのような共通点があるのでしょうか。浮世絵の歴史と200年後の現代に至るその影響についてご紹介します。

浮世絵とは、嫌なことが多い世の中(憂き世)を「浮き浮きと暮らそう」というポジティブな考え方から生まれた言葉です。

浮世絵は、当時の娯楽小説である浮世草子の挿絵として登場しました。その後、木版画の技術が向上し、美しい多色刷りの浮世絵が制作できるようになると一大ブームとなり、1700年代後半から1800年代前半に最盛期を迎えます。また、その頃東海道が整備され、人々の移動が容易になり旅行が以前より手軽にできるようになったことも、浮世絵の普及を後押ししました。

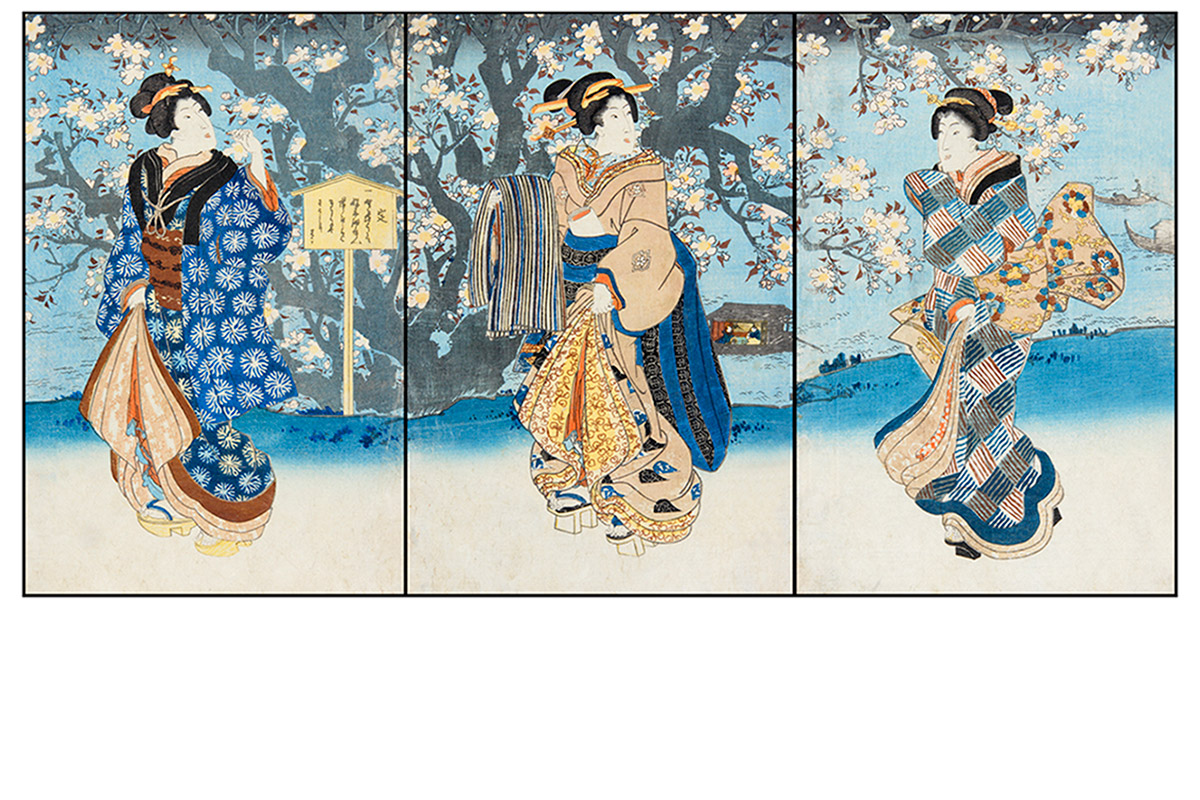

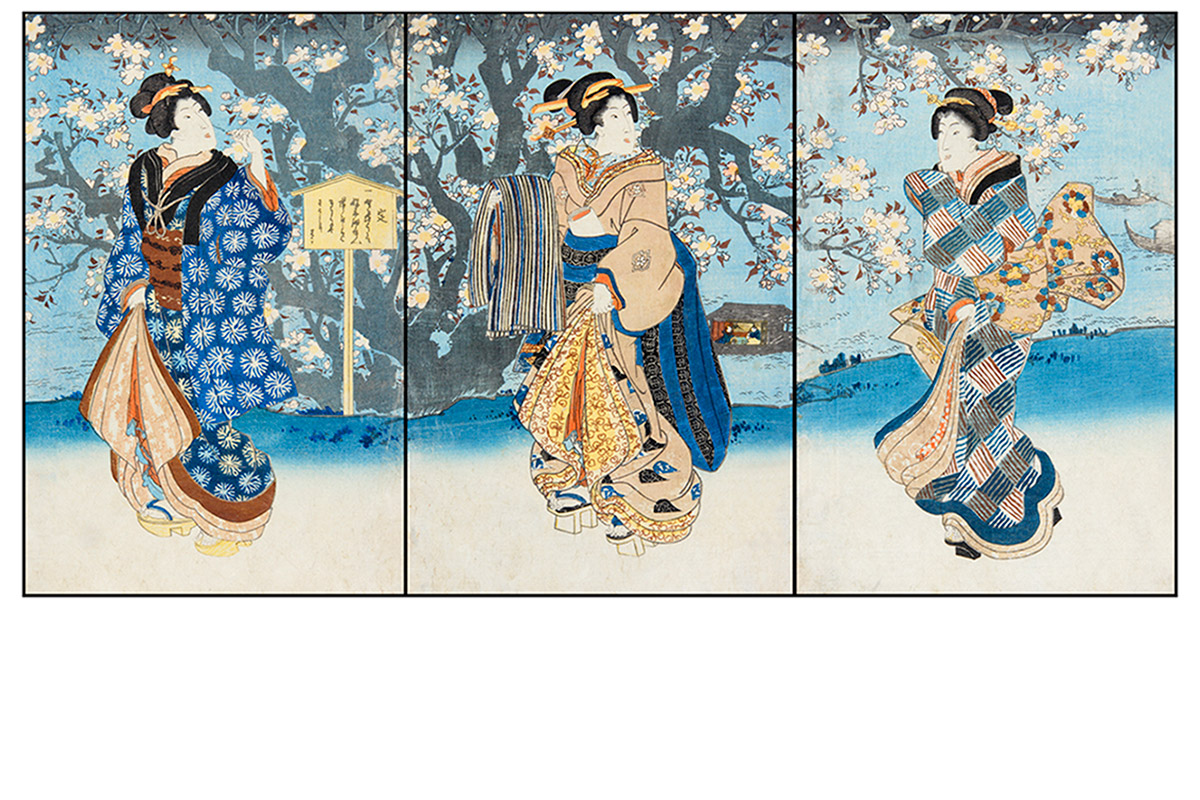

浮世絵には、有名な物語の一場面や観光名所、風光明媚な景色を描いたものもありましたが、特に人気を集めたのは、人気役者や力士、有名な美女たちを描いた作品です。それまでは絵画といえば貴族や武士など富裕層の楽しみであり、庶民には縁のないものでした。しかし、多くの浮世絵は身近な人々の暮らしを描いており、娯楽として瞬く間に庶民に浸透しました。

浮世絵は、戦乱の世が終わり安定した時代を迎えた中で、人々の暮らしがやや豊かになったことにより花開いた町人文化の結晶と言えるでしょう。同時に、このブームは一般人が一個人をファンとして応援する「推し活」文化やキャラクタービジネスの先駆けでもありました。

☆あわせて読みたい

・いまさらだけど「投げ銭」って何?推しを育てる推し活の広がりとは

・推し活でセロトニンが分泌?!人気キャラクターを応援する「推し活」のススメ

浮世絵を描いた絵師たちは、それぞれ得意とするジャンルを持っていました。歌舞伎役者の肖像画を代表作としたのは東洲斎写楽です。彼は役者の個性を前面に押し出し、「キメ顔」を大胆にデフォルメして人々に強い印象を与えました。衝撃的なデビューを飾り、わずか10か月という短い活躍期間を経て、その後の消息は不明となった謎の絵師。写楽の正体をめぐる議論は、今なお続いています。

一方、美人画で名を知られる絵師も数多くいました。鈴木春信は華奢で中性的な美少女を、鳥居清長は健康的で生き生きとした生命力にあふれる美人を描きました。また、菱川師宣は気品ある洗練された佇まいの美人画を得意としました。

美人画の一大革命をもたらしたのは喜多川歌麿です。彼は髪の毛の一本一本まで描き込む繊細な表現や、女性の美しさを際立たせる仕草や表情を通じて、多くの人々を熱狂させました。華やかな遊女だけでなく、水茶屋や煎餅屋の娘など、身近な女性たちを描いた点も彼の特徴です。また、当時は全身を描く構図が一般的でしたが、歌麿は上半身をアップにする役者絵の構図を取り入れ、女性の表情をさらに際立たせました。

当時の人々は、憧れの役者や美しい遊女たち、さらには商店の美人看板娘といった、いわば「会いに行けるアイドル」を描いた浮世絵に熱中していたことでしょう。

☆あわせて読みたい

・愛されキャラの法則。人気キャラクターが長年愛される理由とは!

今でこそ美術館に展示され、オークションで高値が付き、芸術品として扱われている浮世絵ですが、当時の値段は20文前後でした。20文は「蕎麦一杯」と同程度の値段です。現在の価格に換算すると400〜500円ほどでしょうか。ちょうど私たちがコンビニで雑誌や漫画を買う感覚で、人々は浮世絵を手に入れることができたのです。

こんなお手頃価格だったからこそ、人々は好きな絵師や好きなモデルが描かれた浮世絵を、新作が出るたびにコレクションすることができたのでしょう。吉原の遊女はもちろん、茶屋の看板娘たちが人気絵師に描かれると、彼女たち見たさに店にお客が殺到したとか。あまりの人気に、彼女たちが働く店のお茶代は他の店の何倍にも跳ね上がり、さらに彼女たちを模した人形や手ぬぐいなどのグッズまで販売されたそうです。

さらに、浮世絵はさまざまな業界とタイアップし、宣伝広告としての役割も果たしました。当時の人々にとって、絵の中で美しい女性たちが身につけている着物や化粧品は、大きな魅力となったことでしょう。写真もテレビもインターネットもない時代、浮世絵はチラシやポスターであり、ブロマイドとしても機能していたのです。

☆あわせて読みたい

・いまさらだけどペンタブと液タブってどうなの?絵を描かなくても使えるの?

200年前の浮世絵ブームを思い起こすと、現代の推し活ブームと共通する点が多いと感じる方もいるのではないでしょうか。

キャラクターの選定に始まり、ビジュアルを重視した見せ方、さらに収集欲を刺激する手頃な価格の商品展開など、これらは今も一般的に使われている手法です。また、人気キャラクターとさまざまな商品・ブランドとのタイアップについては、私たちは日々テレビコマーシャルやSNSで目にしています。昔も今も、人気キャラクターは広告塔として活用されており、「推し」が宣伝している商品なら購入するというファン心も変わりません。

もちろん、インターネットの普及やコンピュータ技術の進化により、現代の推し活はより多様化しました。三次元だけでなく、二次元のキャラクターも「推し」として人気を集めており、現在では推し活市場が8000億円規模に達すると言われています。

浮世絵は明治時代に入り日本の西洋化が進むにつれて時代遅れな絵とみなされ、人気が衰えてしまいました。しかし、時代を越えても、大好きな「推し」を応援し、「推し」を身近に感じたいというファン心は、今もなお脈々と受け継がれています。

令和の時代、推し活はますます多彩になり、進化を続けています。現代の浮世絵ともいえるデジタルメディアやビジュアルコンテンツでは、日々さまざまなキャラクターがファンを魅了しています。浮世絵が平和な時代に庶民の間で花開いたように、現代の推し活ブームも平和な日本の象徴だと言えるかもしれません。

ユピテルでは、2022年に結成した「羽衣6」が3周年を迎えました。プロダクトやグッズの展開、キャラクターソングの発表にライブイベントの開催まで活躍の場を広げてこられたのは、ファンの皆様のおかげです。羽衣6の4年目も、さらなる飛躍にご期待ください。

SPORTS

年々勢いを増していくe-スポーツ。自分には縁がないと思っていた人も、ちょっと覗いてみると新しいドキド...

CULTURE

有機発光ダイオード(OLED)の登場で、ディスプレイのデザイン性や利便性が大きく変わろうとしています...

SOCIAL

様々なサービスのオンライン化が普及するにつれて整備が進む電子契約。銀行口座を開設する時もハンコレス・...