私たちの生活に欠かせない電池が進化しています。充電して繰り返し使えるリチウムイオン電池に加え、電解液を使わない画期的な全固体電池も登場しました。ここでは、それぞれの電池に見られる特徴を紹介しつつ、新しい電池の活用が期待されている電気自動車の未来を考えます。

NEW

NEW

私たちの生活に欠かせない電池が進化しています。充電して繰り返し使えるリチウムイオン電池に加え、電解液を使わない画期的な全固体電池も登場しました。ここでは、それぞれの電池に見られる特徴を紹介しつつ、新しい電池の活用が期待されている電気自動車の未来を考えます。

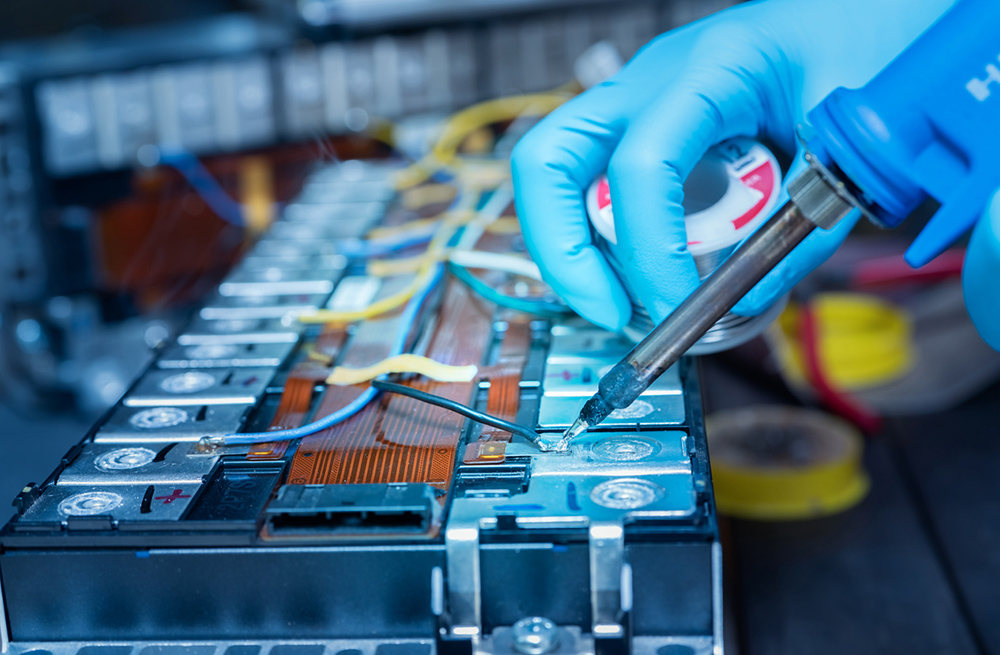

電池の分解は非常に危険な行為なので、中身を見たことがあるという人はおそらくそう多くはないでしょう。基本的に、電池は金属のプラス・マイナスに分かれた2つの「電極」と、その間にあってイオンの通り道になる「電解質」の3つで構成されています。電解質の中で金属が溶け、電子が電極の間を移動することによって電気の流れが発生します。

電解質には通常液体が使用されており、「電解液」と呼ばれます。ただし、電池の中にチャプチャプと液体が入っているわけではなく、たいていは電解液を何かにしみ込ませたり、ペースト状にしたりして使います。

電池の素材はさまざまですが、1990年代から多くの場面で使われるようになったのがリチウムイオン電池です。この電池はプラス極にコバルト酸リチウムやニッケル酸リチウムなどを使用しており、電極間をリチウムイオンが行き来することで放電が起こります。

従来の乾電池と大きく異なるのは、使い捨てではなく充電して繰り返し使える点です。リチウムイオンの流れを逆にすることで充電できるため、スマホやパソコンなど充電を繰り返すデバイスに不可欠なバッテリーになりました。最近では電気自動車にも活用されています。

さらに、リチウムイオン電池は従来の電池より小型で耐久性が高く、急速充電が可能で、エネルギー密度が高く大容量の電力を蓄えられるという利点があります。乾電池と違って充電状況や残量がわかりやすいのもメリットです。

☆あわせて読みたい

・テクノロジーの未来を握るのはバッテリー?蓄電技術のこれまでとこれから

リチウムイオン電池は今や私たちの暮らしに欠かせないものとなりましたが、安全面では課題もあります。長期間使用を続け劣化が進むと、リチウムが漏れたり、ガスが発生して膨張したりする危険性があるのです。また決して衝撃に強いとはいえず、気温差などにも注意が必要で、保管場所には気をつかわなければなりません。

こうした課題を解決するものとして期待されているのが「全固体電池」です。その名前の通り、全固体電池は電解質が液体ではなく固体、つまり内側も外側もすべて固体という次世代の電池です。

電解質が液体から固体になることで、さまざまなメリットがあると考えられます。まず液漏れの心配がなくなり、安全性の向上が望めます。液漏れしなければ形を自由に変えられるわけで、電池自体や電池を入れるデバイスの小型化・薄型化など、より自由なデザイン設計が可能になりそうです。また、全固体電池のエネルギー密度はリチウムイオン電池の2倍とされており、同じサイズでより大きな電力を蓄えられるようになるでしょう。

さらに可燃性の液体が使われていないので、中身が低温で凍ったり、逆に高温で蒸発したりショートしたりする心配がなくなり、どこにでも問題なく保管できるようになるかもしれません。加えて、全固体電池はリチウムイオン電池の1/20〜1/3の時間で充電できるといわれており、日常生活において大きなメリットになるでしょう。

☆あわせて読みたい

・EVやコネクテッドカーで急速充電が可能に?数分で充電できる新素材電池とは

全固体電池は、環境にやさしいエコフレンドリーな特性も注目されています。まずショートや発火の危険性が低いため、そのぶん環境負荷を低減できると考えられます。またリチウムイオン電池を大量に搭載する際は発火を防ぐため冷却装置が必要ですが、全固体電池では不要となり、その製造や稼働に伴う二酸化炭素などの排出削減にもつながるでしょう。

加えて全固体電池はエネルギー密度が高く、長寿命を実現しやすいため、充電や買い替えのサイクルが長くなり家計負担も軽減できそうです。

一方、全固体電池のリサイクルは、リサイクルの途中で構成要素が混ざり合ってしまうために難しいとされていました。しかし最近、アメリカの研究チームによって、全固体電池のすべての構成要素を簡単にリサイクルできる方法が開発されました。ポリマーを入れることで電極と電解質が混ざりにくくなり、簡単に分離できるというもので、この方法でリサイクルを行い、再構築した電池は元の電池の放電容量の90%以上を達成したといいます。

今後さらに研究が進み、より安全かつ高性能でリサイクルしやすい全固体電池が実現するかもしれません。

全固体電池の普及に向けた課題はコストと生産性です。全固体電池の製造には高度な技術と高価な材料が必要で、その生産コストはリチウムイオン電池の4〜25倍と試算されています。

生産コストが跳ね上がる要因としては、電解質の材料価格が高いうえ大量に使用すること、製造工程が煩雑であることなどが挙げられます。

全固体電池は発火などのリスクが低いとはいえ、硫化物系の素材を使う場合は、安全な製造環境を整えるため設備コストの負担が大きくなります。酸化物系の素材を使用するとしても、やはり大規模な設備投資が求められます。今後はより安価な原材料探しや量産に向けた製造プロセスなどの開発が進むでしょう。

また全固体電池には、性能や耐久性の面でも多くの課題が残されています。素材のイオン伝導率、高温環境での安定性、充放電を繰り返した場合の劣化などに改善の余地があるといえそうです。

一方、プレスや金型、接合など既存の部品生産で活用されてきた技術を、全固体電池の生産に応用できるという見方もあります。今後さらに技術が進歩し、新たな材料の開発などが進めば、量産体制の整備にも見通しが立ってくるでしょう。

前述のとおりコストや生産性に課題が残されていることもあり、今のところ全固体電池は実用化には至っていません。しかしエネルギー密度が高い全固体電池の量産が実現すれば、同じ大きさのバッテリーでもより長時間の使用が可能となるため、特に電気自動車への活用が期待されています。現在のEV車のデメリットはガソリン車と比べて「走行距離が短い」点ですが、全固体電池を搭載すればこの課題もクリアできるでしょう。

フル充電までの時間が短縮されるのもEV車にとっては大きなメリットで、今まで7〜8時間かかっていたところ、全固体電池なら2〜3時間で済むといわれています。それどころか、わずか10分で80%まで充電できる電池さえ登場しようとしています。

さらに、全固体電池は小型化が可能なので、電気自動車に搭載されれば車内に広いスペースを確保することや自動車自体を小さくすることも望めるでしょう。

現在、多くの自動車メーカーが全固体電池の量産体制の整備に力を入れています。国内のある大手メーカーは、約430億円を投じて全固体電池のパイロット工場を建設し、2025年1月から稼働させると発表しました。2020年代後半の量産開始を目指しているそうです。また別のメーカーのパイロット工場も2025年3月に稼働を予定しています。

全固体電池を搭載した電気自動車の価格は、どのメーカーもガソリン車やEV車とさほど変わらないレベルを目標としており、市場への導入は2027〜2028年頃になると見られています。

☆あわせて読みたい

・電気自動車vs水素自動車の戦い!Society5.0で10年後どうなる?

・新幹線でフリーWi-Fi、街なかで無線LAN、増えるWi-Fiスポットとバッテリーの関係!

全固体電池は高いエネルギー密度と安全性により、厳しい環境下でも安定した電力供給が望めます。実用化されれば電気自動車だけでなく、船舶や潜水艦、航空機など特殊な環境で使われる大型輸送機にも搭載される可能性があるでしょう。リチウムイオン電池に比べて幅広い温度帯で使えるため、宇宙空間での利用も期待されています。

また長時間稼働でき、薄く軽量でデバイスの小型化も可能なので、スマートフォン、スマートウォッチなどのポータブルデバイスやウェアラブルデバイス、産業用ロボットの電源としても有用でしょう。全固体電池によるコイン電池も開発されるかもしれません。

さらには各種センサーをはじめIoT用の電源として、またインスリンポンプやペースメーカーなど医療機器への利用も考えられます。すでに数ミリサイズの超小型全固体電池が研究・開発されており、調理用温度計などへの導入が進んでいます。

今後増加が予想されるドローンのバッテリーとしても、活用される可能性があるでしょう。家庭用エネルギー管理システム、再生可能エネルギーの貯蔵システムなどへの応用も期待されます。

IoT化が急速に進むなか、電池はこれまで以上に日常生活に欠かせない存在となり、求められる性能や安全性のレベルが上がってきています。そして、リチウムイオン電池の進化版ともいえる全固体電池の実用化が着実に近づいてきました。今後登場するであろう、より安全で使いやすい新たな電池は、私たちの暮らしをさらに便利に変えてくれるでしょう。

☆あわせて読みたい

・電気や水素に迫る?アンモニア燃料の船や自動車でカーボンニュートラル実現へ

・リチウムイオン電池の寿命 スマホや電気自動車のバッテリー劣化を防ぐ使い方とは

・ワイヤレス充電って便利? 置くだけ、くっつく、非接触充電のメリットとデメリット

(2024年4月22日新規掲載:2025年3月24日更新)

SOCIAL

脱炭素社会に向け2030年代にガソリン車の新車販売が禁止されるというニュースが、2021年に大きな話...

TECHNOLOGY

内閣府が提唱する未来社会「Society5.0」の実現に向けて注目されている、環境に優しいクルマ。そ...

TECHNOLOGY

スマホ、タブレット、パソコンから車や船に至るまで、その未来はバッテリーにかかっているといっても過言で...

TECHNOLOGY

地球環境に及ぼす影響を考え、二酸化炭素を排出しないエンジンの開発・実証実験が、船や自動車をベースにし...