社会のデジタル化が進むにつれ、以前より多くのデータを高速で処理するニーズが高まっています。これを受けてパソコンは素早く立ち上がるようになり、ハードディスクの容量が増え、ストレージも進化を続けています。今ではネットワーク上のストレージであるNASやオンラインストレージの使用も当たり前になりました。進化を続けるコンピュータの記憶媒体、ストレージについて解説します。

社会のデジタル化が進むにつれ、以前より多くのデータを高速で処理するニーズが高まっています。これを受けてパソコンは素早く立ち上がるようになり、ハードディスクの容量が増え、ストレージも進化を続けています。今ではネットワーク上のストレージであるNASやオンラインストレージの使用も当たり前になりました。進化を続けるコンピュータの記憶媒体、ストレージについて解説します。

英語で「倉庫・貯蔵」を意味する「ストレージ」という言葉は、コンピュータ用語に置き換えるとデータを長期にわたって保管する場所・装置を指します。その仕組みだけを取り上げればメモリと混同されがちですが、ストレージに保管したシステムデータやアプリ、ファイルや写真といったデータは電源を切っても消えることがありません。

これに対して、メモリは電源が入っている時だけデバイスを動かすためのデータが一時的に保管される装置です。メモリが大きければ複数のアプリを広げてもスムーズに作業ができますが、電源を切ると「メモリ上」のデータは消えてしまいます。

似て非なる両者にはこのような違いがあることから「ストレージは机の引き出し、メモリは机の天板」に例えられたりします。

ストレージには幾つかの種類があり、スマホやパソコンに内蔵されているものは「内部(内蔵)ストレージ」と分類されます。ライトユーザー、つまり一般的な使い方をするユーザーなら256〜512GBあれば十分でしょう。しかし、この容量では足りないと感じるヘビーユーザーや、データを持ち運びたい、外部にバックアップを作りたいといった様々な用途が絡むような場合は、ケーブルなどで端末と接続する「外部ストレージ」を使用します。例としてはメモリーカードやDVD、外付けHDDなどがこのタイプに相当します。

また、ネットワーク機能を搭載し、イーサネットやWi-Fiを使って複数人が同時に接続することが可能なハードウェアデバイスは「Network Attached Storage」といい、略して「NAS」と呼ばれています。VPN接続(仮想的な専用回線)などの設定をすることでネットを経由して外部からもアクセスできる、社内LANなどでよく使われているストレージです。

☆あわせて読みたい

・今さら聞けない「イーサネット」。次世代自動車もつなぐネットワーク技術とは

・Wi-Fi(ワイファイ)とは?Wi-Fiルーターからその原理までを改めて探る

・こんなにあるLANケーブルの種類!PoEに形状…cat以外も気にすべき?

最近はネット上でデータを保管することができる「オンラインストレージ(クラウドストレージ)」も珍しいものではなくなりました。企業の約8割が導入したといわれるほど急速に普及が進んでいます。

オンラインストレージとは、無料あるいは決まった料金を毎月払うサブスクリプション方式で利用する貸倉庫のようなストレージで、代表的なものとしてはGoogleドライブやiCloudなどが挙げられます。なお、このようなアプリケーションやソフトウェアをオンライン上で提供するサービスをまとめて「SaaS(サース・Software as a Service)」と呼びます。

オンラインストレージはハードウェアを必要とせず、どこからでもアクセスできるという利便性があり、初期コストや初期設定などがほとんど必要ありません。また、他の人とファイルを共有する外部共有機能や、ファイルを更新した「バージョン履歴」などの機能があることが魅力です。

さらに、一時的に容量を増やしたり契約プランを見直して適切な容量にしたりすることも簡単で、最新のセキュリティと定期的なメンテナンスで常にデータが守られていることも大きなメリットのひとつです。

加えて、オンラインストレージの重要なポイントとして、災害時のリスク対応が挙げられます。自動バックアップをしっかり行っているオンラインストレージサービスなら、災害への備えにもなるでしょう。

☆あわせて読みたい

・クラウドコンピューティングって何?XaaSやサブスクと同じもの?

・スピードクラス?容量?SDカードの規格の違いと選び方とは?

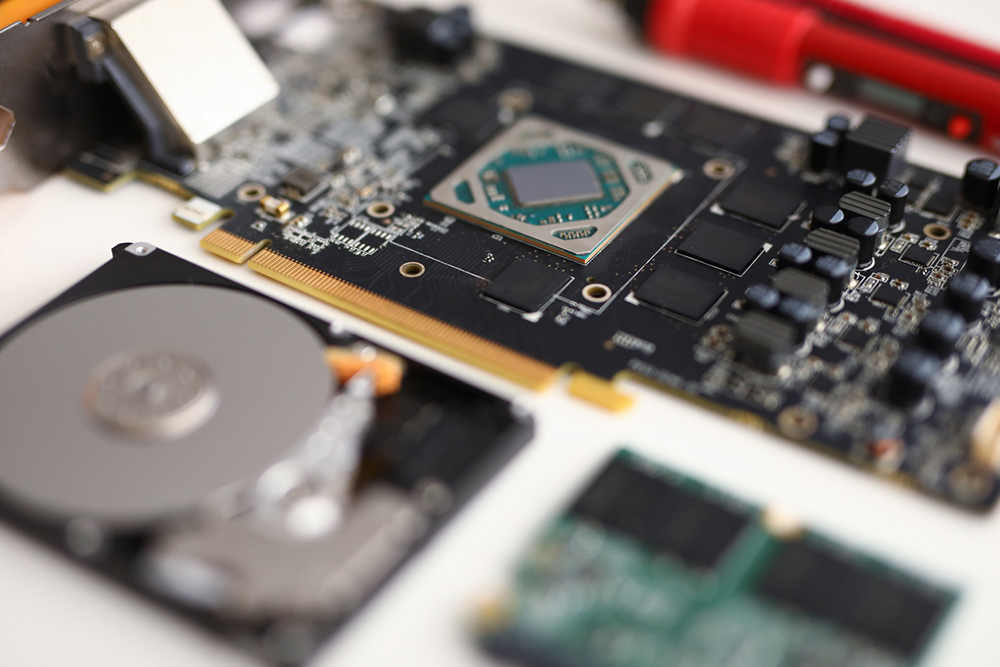

コンピュータに搭載されている記憶媒体と言えば、長らくHDDというデバイスがメインでした。HDDは磁気ヘッドによって直径2.5あるいは3.5インチ(6〜8センチ)の金属で作られた円盤(プラッタ)にデータを記録していくという機器で、1980年代初めの登場から今に至るまで約30年の長きにわたってストレージ界の主役を担ってきました。

HDDのメリットは言うまでもなく大容量のデータをリーズナブルに保存できることですが、一方ではデータの処理に時間がかかるというデメリットも持ち合わせていました。これはデータを処理する時にヘッドが目的位置まで移動するための「移動時間」がどうしても必要となることで生じる現象です。

また、プラッタの回転中(稼働中)に衝撃が加わると部品が損傷する恐れもあって、持ち運びには注意しなければならないデリケートな機器でもありました。

HDDのこうした課題を一気に解決したのがSSD(ソリッドステートドライブ)です。SSDはSDカードなどと同じく半導体素子メモリに直接データを書き込んで保存する記憶媒体です。データの記録が電気的な操作だけで行われるため、非常に高速な処理が可能でその処理速度はHDDの約2〜6倍。この処理速度の恩恵がわかりやすいのは高速起動です。高速な処理によってコンピュータやブラウザも数秒で立ち上がるので、起動を待つ時のストレスなどもまったく感じません。

また、ディスクやヘッドそのものがない構造なので衝撃に強く、稼働時には音もほとんど発生しません。記録媒体が軽量小型になることは、結果的にデバイスのコンパクト化にも繋がりました。加えてSSDは消費電力も小さいためバッテリーも長持ちします。

SSDが登場したのは2000年代初めのことでしたが、その後の2019年にはPCへの搭載率が6割となり、ついにそれまでの主流だったHDDを上回ったとされています。SSDは今後のストレージ界において新たな主役の座に上りつめる可能性を持った記憶媒体と言えそうです。

☆あわせて読みたい

・グラボ?CPU?e-スポーツ観戦を快適に楽しむために

・半導体とは?「21世紀の石油」と呼ばれる半導体の基礎知識

現状、SSDが持つ最大の課題はコストです。SSDの容量は1ビットあたりの単価がHDDの数倍にもなります。そのため、HDDは10TBを超えるものも登場していますが、販売されているSSDの中心は512GB〜2TBとなっています。大容量のSSDを導入することを検討しているならば、費用もかなりの高額になると考えたほうが良いでしょう。

こうしたハードルが存在することによって、HDDとSSDはしばらく共存していくとみられており、実際に大量のデータを保存しているデータセンターでも、用途に合わせてHDDとSSDを使い分けています。これは企業や団体のような組織だけに限って言えるということでなく、一般ユーザーもまたポータブルSSDやUSBメモリそっくりのスティック型SSD、オンラインストレージなどを必要に応じて上手に併用するのが良いかもしれません。

もっとも、技術の向上によってSSDの価格は急速なリーズナブル化が進んでいるようです。事実、この5年で容量当たりの単価は6割も値下がりしたそうで、HDD並みの容量と値段のSSDが登場する日が来るのは、さほど遠い未来のことではないかもしれません。

どんなストレージにも限界というものがあります。いかに高速・大容量の処理が可能なSSDといえども「書き換え寿命」があり、書き込みと消去を5000〜1万回ほど繰り返すと劣化すると言われています。このため、毎日大容量のデータを書き換えるような作業をしている場合は、より注意が必要でしょう。

寿命の目安となるのはスペック表にあるTBWやMTTFの値ですが、処理速度の低下やフリーズなどの症状が出たらデータをバックアップし、SSD自体の交換も考えたほうが良いですね。

また、他のストレージと併用したり環境を整えたりする等の方法によってSSDの寿命を延ばすこともできます。大切なデータを様々なアクシデントから守り、いつでも安全なアップデートが行えるようにするため、容量は常に2〜3割の空きが確保できるようにしておきましょう。

もちろん、パソコンをつけっ放しにしない、高温の車内に放置しないなどの基本的な使い方は、どんなストレージを使っていても重要です。

☆あわせて読みたい

・アーカイブとは何か?故人を生き返らせるライフログやAIチャットボット

ネット社会と言われる現代において、データ管理は最も重要なスキルのひとつです。デバイスの進化や解像度3840×2160ドットの4Kが登場したことなどにより、日常生活で必要とされるストレージはどんどん大きくなっています。様々なデータの保管庫となるストレージの特性を理解することで、安全かつ上手にコンピュータを使いこなしましょう。そして、これと同時に新しい技術が次々と導入されるコンピュータの進化も楽しみにしたいものです。

※Ethernet及びイーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

※iPhone、iCloudは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone、iCloudの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 TM and © Apple Inc. All rights reserved.

※Android、Android ロゴ、Google、Google ロゴは、Google LLC の商標です。

※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の商標又は登録商標です。

(2022年9月27日新規掲載:2025年1月20日更新)

SOCIAL

どんなに科学が進歩しても時間を止めることはできません。その代わり、私たちは未来への遺産を鮮やかなまま...

TECHNOLOGY

近年たびたび耳にするようになったクラウドやサブスクは、インターネットを利用する上で個人にとっても企業...

TECHNOLOGY

「21世紀の石油」と呼ばれる半導体。現在は台湾のメーカーが代表格として知られていますが、実は私たちが...

TECHNOLOGY

ゲーム機やドラレコに欠かせないSDカード。でも、いろいろな種類がある上に、値段もそれぞれ違います。ラ...